虞山吴派古琴艺术的传统性艺术性及其学术贡献

乐器资源网 yueqiziyuan.com《广陵散》(全本)- 吴文光先生演奏

提要 虞山吴派是现当代形成,并具有深远影响的古琴流派。研究虞山吴派古琴艺术,既能理顺古琴艺术传统的诸多问题,也能探讨古琴艺术研究如何走向现代、古琴艺术如何走向世界的诸多可能。本文以吴景略、吴文光父子的成就为例,分析了虞山吴派的产生和发展,并从传统性、艺术性和学术成就几个方面,初步梳理了虞山吴派的艺术贡献和理论贡献,及其超流派价值。

作者:吴炯(无锡市级古琴艺术非遗传承人、无锡古琴研究会会长、梧声古琴传习所创办人)

第一部分 虞山吴派的定义和概况

虞山吴派,系指以吴景略、吴文光先生开创的古琴艺术范畴。吴景略先生出生于原常熟西塘市,后迁常熟虞山,因此琴界称之为虞山吴派。本文虽以虞山吴派为题,但并不属于 “流派风格”的研究范畴。因为虞山吴派虽可认作一个现当代的新流派,但是与传统流派有着不同的特征,研究虞山吴派具有超越流派的意义。

第一、作为现当代产生的对古琴艺术及中国音乐有着深远影响的“流派”,虞山吴派综合体现了古琴艺术各流派的共性,具有集中性和形而上性。虞山吴派传统性的基石正是建立在古琴传统的艺术性之上。虞山吴派的艺术贡献,是基于现有各流派综合呈现的大传统,并依据普遍的音乐艺术规律,在演奏、打谱、美学等方面形成的体系性成果。

第二、虞山吴派的产生和发展,有着不同于传统流派的师承模式和传谱模式。其曲库庞大,以打谱作品为主,指法、节奏、旋律乃至“述作”编写和审美,均呈开放融合、汲古出新之态。在短期内,父子两代大师既有同又有异,有传承又有创新,各具风貌。因此,虞山吴派并非传统意义上的流派,其超流派的特征和产生过程应引起研究者重视。

第三、虞山吴派的学术贡献极为鲜见地涉及了古琴的演奏教学、学科建设、琴弦改革、记谱打谱、美学研究、文化研究等各方面,呈现了从微观到宏观、从传统到现代、从实践到理论、从琴内到琴外的完整性体系。

为分析虞山吴派的渊源和内容,简略地将虞山吴派创始人吴景略、吴文光先生的专业经历和成果罗列如下:

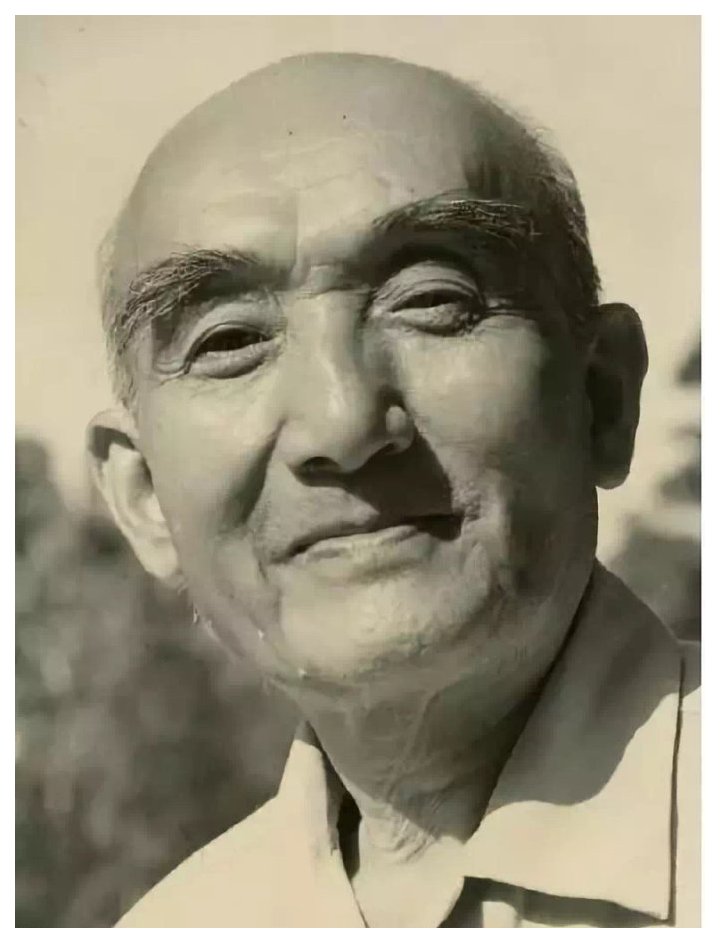

吴景略先生

1、民乐:少时师从赵剑侯及周少梅等习琵琶、三弦及江南丝竹。

2、古琴:20岁始师从王端璞学古琴三个月。

3、琴社:1936年夏加入今虞琴社,主持社务,并在上海、常熟等地教授古琴。

4、音乐学院:1956年任天津中央音乐学院民乐系弹拨教研室主任,作为第一位音乐学院专职教师,专门从事古琴教学和研究工作,开拓了中央音乐学院古琴专业,并编著古琴教材。

5、打谱及演奏代表曲目:《广陵散》《潇湘水云》《梅花三弄》《渔樵问答》《梧叶舞秋风》《胡笳十八拍》《秋塞吟》《墨子悲丝》《高山》《流水》《阳春》《白雪》《雉朝飞》近四十首古代琴曲。(基本上都是打谱曲目)

6、创作:《胜利操》。移植改编:《新疆好》等。

7、著作:我国第一部适用于高校教学的《七弦琴教材》及《虞山琴话》《古琴改良》等。

8、创制钢丝尼龙古琴弦(1964年、1974年),为扩大古琴推广提供了物质条件,为古琴乐器发展史上的突出成就。

吴文光先生

1、古琴:10岁起师承其父吴景略先生。

2、其它器乐:少年即学习琵琶、小提琴等乐器。

3、学历:中国古代音乐史硕士、留美民族音乐学博士。

4、履历:就读于中央音乐学院附中、中央音乐学院和中国音乐学院。毕业后入中国艺术研究院研究生部,研究中国音乐及古琴音乐并获硕士学位。1985年赴美国威思里安大学学习民族音乐学,获博士学位。任中国音乐学院教授、博士生导师、音乐学系和研究部主任、研究员。

5、主要演奏曲目:《招隐》《阳关三叠》《梧叶舞秋风》《秋月照茅亭》《酒狂》《长门怨》《泛沧浪》《古怨》《古风操》《神人畅》《秋塞吟》《樵歌》《长清》《列子御风》《乌夜啼》《忆故人》《流水》《秋鸿》《墨子悲丝》《普庵咒》《离骚》《碣石调幽兰》《阳春》《梅花三弄》《禹会涂山》《潇湘水云》《渔歌》《渔樵问答》《广陵散》《关雎》《小胡笳》《大胡笳》《胡笳十八拍》等。

6、打谱曲目:《招隐》《秋月照茅亭》《泛沧浪》《古风操》《神人畅》《樵歌》《列子御风》《乌夜啼》《秋鸿》《离骚》《碣石调幽兰》《禹会涂山》《关雎》《小胡笳》《大胡笳》等。(以《神奇秘谱》为主)

7、琴曲编释(述作):钢琴与乐队曲《秋鸿》、管弦乐队曲《幽兰》《胡笳》《离骚》《禹会涂山》《古怨》、钢琴独奏《广陵散》《酒狂》《泛沧浪》《樵歌》、小提琴独奏曲《乌夜啼》、大提琴曲《秋月照茅亭》及古琴与乐队、琴歌乐队伴奏和合唱等数十首。

8、著作与论文:《吴景略的古琴音乐》(英文)、《论古琴情感形象的生理记录法》(1983)、《中国音乐现象的美学探索》(1993)、《参患与揆度——琴乐一百年之思索》(1996)、《琴调系统及其音乐实证》(1996)、《碣石调幽兰研究管窥》(1999)、《打谱探赜》(2001)、《古琴谱阐释与演奏表达——关于琴乐传承的模式及其前瞻》(2015)等。

通过以上列举,我们可以发现:

虞山吴派开创者吴氏父子都有古琴以外的音乐经历、都在音乐学院任教、都长期从事打谱、都擅于演奏、都在琴学理论方面有建树。而同时具备这四点的传统琴派的琴家则凤毛麟角。可见虞山吴派的体系成就与他们的艺术经历和学术视野密切相关。

同时,在吴氏父子两代大师的演奏曲目中,打谱曲目占主要部分。这些打谱曲目有些达到了极高的艺术境界,有些则已成为古琴音乐中的流行曲目,如《梅花三弄》《梧叶舞秋风》《渔樵问答》《乌夜啼》《秋鸿》《广陵散》等,同时,这些曲目与其它流派的传承曲风大相径庭,音乐形象焕然一新,其打谱在艺术上的成功是不言而喻的,得到了广泛的认可和流传。

第二部分 虞山吴派的传统性

如果认为虞山吴派是一个新的琴派,那么她的流派源头何在?比如吴景略先生,在《今虞琴刊》上的记载也并无流派归属。从他三十年代参加今虞琴社开始,以其擅长多种乐器及乐种的音乐基础,加上对各古琴流派风格的揣摩吸收,进而以打谱再创作的方式,对已有传谱和失传古谱进行艺术探索,从而产生了虞山吴派。而吴文光先生,终身只有他父亲一个古琴师承。因此虞山吴派的产生并无明确的传统流派师承,但却是在传统古琴艺术手法上的博采众长。

通过分析可以发现,传统琴派在指法形态和节拍类型上各有所主,既体现了优势,也体现了局限,因此各派的代表曲目往往会鹤立鸡群。虞山吴派吸取各家节拍和技法,甚至其它乐器的特点,再从乐曲的审美需求进行合理运用,体现了对优秀传统的整合创新。他们的学养、学历和审美层次,直接体现在如何选择运用这些特点,为我所用达到扬长避短的目的。所以,分析虞山吴派琴曲,无论是指法、节奏还是审美,我们能够肯定这仍然是来自优秀传统的成果,其传统性在于艺术传统,而非家族谱系式的师承传统。

下面我们从古琴艺术宏观的传统性,从大传统的视角对虞山吴派进行观察。

首先,对于传统性,并非现存可见的就代表了传统。许多艺术门类在历史上都有繁荣期和衰退期。传统应是优秀的传承和成果。鉴别现存的遗产,并追寻传统,才能承续优秀的传统,并成为传统的一部分。

古琴的传统性应从历史发展的大传统中寻找归纳,只有从各流派中吸收优秀的部分,才能归纳汇总出优秀的大传统,亦即优秀的遗产。我们无法以某一种“流派”的传承风格来代表大传统,也不能把历史衰退期的平庸技艺风格视作真正的传统风貌。因此,形而上的优秀大传统的确认,除了在现象上尊重各流派风格外,还需要把各家各派的优秀局部以微观分析为方法,以宏观统计为途径,并结合历史文献与音乐发展规律为背景进行对比、描述与推导,这样才能对古琴艺术大传统作出一个综合、理性的阐述。

在古琴艺术界,通常对传统性的认知,是以现有的琴派作为传承单位和成果的,并局限在琴人圈子内。直至今天,仍然是以流派或风格性教学传授的层面存在。作为流派风格传承,这本身并无可非议,但如果琴学研究也局限并停留在原生态上固步不前,就无法得到突破。

众所周知,由于1949年后社会结构的改变,原有的传承受到了制约,新的变局产生。音乐界西方话语权的垄断、意识形态的束缚、传统文化的萎缩、传统琴人知识结构的局限,都让古琴面临困境。这也是吴景略先生来到中央音乐学院时的大背景,面对校内音乐学科化的环境要求,同时面对校外前所未有的种种考验和时代诉求,这是与其它多数琴家不同的环境。

当然,与此同时,地方上的原生态传承并未中断,但与吴景略先生为代表的琴家所面临的环境有着很大的区别。因此,吴景略、吴文光先生两代人的探索,可以说是应对了古琴艺术现代化的危机,这一危机本身又可以视作古琴艺术在大衰落期中的大机遇、大转折,这是虞山吴派的产生和发展的历史背景。

其次,从音乐传统和人文背景角度看,在现当代,古琴音乐与其它民族音乐,与西方音乐应是怎样一种关系?琴家是否具有广泛的传统音乐功底?是否能够吸收各流派的养份?是否有着对中国以外音乐传统的考察?都是十分重要的。这一点上,民间音乐爱好者、流派传人、修身养性论者、音乐学院教师之间存在着非常大的差异,体现了各琴人的人文背景。但作为音乐艺术这一核心标签,古琴家必须应具备放之四海皆准的音乐艺术能力。这样古琴才能在传统文化环境与全球化环境中健康地传承并发扬光大。

从音乐传统外的人文修养传统来看,古琴与传统中国文化的关系可谓血肉相连。广泛的传统文化修养和艺术修养,是古琴家艺术能力的源泉,也是琴家理论能力的前提。单一性的人文素养,是琴家拘泥守旧的通病。忽略音乐的艺术性,或先天文化素养不足,都是琴家人文素养的局限。老一辈琴家在艺术性上突出的,几乎都有着深厚广泛的旧学和其它艺术的功底。以上两点,虞山吴派吴景略、吴文光先生恰好先后具备了条件。

紧扣以上角度,我们归纳出虞山吴派几点特征:

1、以打谱曲目为主的庞大曲库,无人能及。曲库以打谱曲目为主,而非传统流派以传谱为主,且打谱作品艺术形象鲜明。

2、技巧全面,表情性强。虞山吴派的演奏技巧全面,尊重演奏服从于艺术表情需求的艺术规律。而非把琴说成修身养性的工具,或仅限于传谱的技巧特征。吴氏父子最大的相同处在于强调音乐的表情性,富于情绪、情感之描摹。吴氏父子的琴风区别在于,吴景略先生运指神乎其技,情感饱满,结构上气韵生动、华丽流畅。吴文光先生的运指貌似质朴,实则大巧若拙,开合自如,对于音色的丰富层次和运指力度、速度、幅度上的精微追求几乎到了极致,形成了乐曲形象上的一曲一貌,情绪、情感上跌宕深邃、节奏结构类形上变化莫测。

3、审美精准,曲风多变,内涵深刻。虞山吴派打谱作品艺术形象鲜明,与传谱风格迥异,但又属传统审美,符合解题的诠释,音乐语言的运用准确表达了乐曲的思想内涵。虞山吴派的不少曲目可以说是曲高和寡,比如吴景略先生的《墨子悲丝》,吴文光先生的《离骚》。其中丰富的节奏类型,多样化的节拍和拍速变化,我们能够从目前某些传统流派的传谱曲目中局部地找到,但在传统流派现有的传谱曲风中却找不到全曲有类似节奏的乐曲。这是虞山吴派综合创新的一个特征,即来源于传统,而集传统之大成。

4、突破了传统流派或多数流派节奏程式化、风格模式化的特点,也不同于传统流派在传承上无意识流变的形态,艺术意图明确。在明确的父子传承关系下,同一乐曲在吴氏父子两代短期内往往风格迥异。这不同于一般的流派传承模式,集中突破了模式化、程式化和无意识流变的传统形态。呈现主动的、意图明确的,以艺术追求为目标的艺术实践。

综上所述,虞山吴派并非一个传统意义上的流派,而实际上是一个学派,具有超流派特征。

第三部分 虞山吴派的艺术性

在确认了虞山吴派传统性的来源之后,必然导向虞山吴派在艺术性上的成功。古琴艺术从来不是泥古不化的某些传统技艺。我们也不能把近百年来处于传承低谷的水准,误认为是真正的传统风貌和艺术高度。传统性,亦即追寻优秀传统的高度,优秀传统应有高超的艺术性。这是以传统审美、器乐特征为立足点,以艺术性为本质追求和评价体系的属性。

在艺术性上,虞山吴派在音乐的旋律、节奏,以及演奏技巧、审美观念上都有所突破。比如,吴景略先生在学琴前曾师从周少梅广泛学习过丝竹,其后又在今虞琴社广交琴友,吸收各派,在音乐学院又面对着专业性的要求。吴文光先生除向其父吴景略先生学琴外,兼学其它民族乐器和西洋乐器,师从杨荫浏先生主修中国音乐史,其后又留学美国主攻民族音乐学等。这样的音乐专业背景对虞山吴派音乐技巧、风格和创造力、审美产生了重要的影响,有别于传统流派师徒间的单一授受。因此,在音乐艺术性上多年耕耘后,古琴在音乐学院站稳了脚跟,虞山吴派在古琴专业教育上积累了经验,并培养了一批人才。

正因为具有传统代表性和音乐艺术性的双重地位,虞山吴派才能产生深广的影响。

虞山吴派并非传统意义上的以地域性音乐风格为主要标志的古琴流派。其打谱曲目富有艺术感染力,有着丰富的技法、声腔、审美,开启了一种广泛的音乐艺术创造。这些打谱曲目无论从节拍、音色、旋律和丰富的音乐形象上,都展现了独特鲜明的艺术形象。如广为流传的《梅花三弄》《渔樵问答》,也有《梧叶舞秋风》《乌夜啼》《秋鸿》《离骚》《胡笳十八拍》《广陵散》等等,无不曲尽其妙。这些鲜明的艺术形象和丰富的内心世界,是通过线型节奏中丰富变化的强弱、明暗、虚实等对比,运用变化的力度、速度、幅度,以及音的结构主次关系来实现,无不呈现多样性的组合。从吴景略先生气韵生动、飞腾绮丽的风格,到吴文光先生瑰奇深邃、精光内敛的艺术境界,虞山吴派的艺术贡献有目共睹。

古人在古琴艺术性上所达到的高度,并没有录音,但却留下了大量的文字。从虞山吴派的创作能力上看,我们并不能证明古琴史上没有这一传统,而恰恰被现存的各传统流派所呈现的零星的多样性所证明。同时,虞山吴派的那些代表琴曲都能够紧扣琴曲的解题,其艺术形象及思想深度、审美情趣,都能够从古人的琴论和琴诗、琴文中找到与之相应的论述。对于这样的演奏和打谱,说是优秀传统也可,说是创新发展也可,可以见仁见智。因此,我认为这是传统的优秀生命力所在,是传统的继续。

所以,虞山吴派的艺术性既非无本之木,也并非信马由缰,我们可以从四个角度加以印证,即:

是否符合古琴的传统器乐特征。

是否符合传统指法及文献记载的曾经存在的技艺高度。

是否符合古琴艺术传统审美文献的审美范畴。

是否符合普遍的音乐学准则。

这四个问题,不仅是对虞山吴派的考察,也可以由表及里地对当代古琴艺术整体层面打开思辨之门。因为,离开了音乐艺术的学科属性,是无法形成能够传承三千年并取得如此崇高成就的古琴艺术的,也无法拿出合理的理论来应对现代音乐学的学术拷问。

第四部分 虞山吴派的学术贡献

正是吴氏父子在传统性、艺术性上的成就,在实践的推动下,理论思考的需求得以并驾齐驱,相得益彰。虞山吴派实现了理论建树的突破。笔者认为,其中的重点部分,在于发现和分析了琴学理论体系中最为重要、最为基础、最亟待解决的部分,解决、解释了百年来历史遗留、现实无法回避的理论难题。

那么,这些贡献是什么呢?

首先,为了应对现代教育和文化传播的需求,吴景略先生贡献出了《古琴教材》,为古琴真正地在高等音乐院校立足站稳了脚跟,古琴音乐专业的奠定,影响和扩大了古琴艺术的传承局面。而同样有广泛实践成果的吴文光先生,在古琴理论方面也获得了大的突破。实践与理论互为表里,才能真正确立其学科属性,达到可说、可解、可学、可信。完全不同于“江湖派”那些可爱不可信的玄虚美妙论调。

吴文光先生的《论古琴音乐中的情感形象生理记录法》一文,摆脱了传统指法、声腔等等名相的束缚,全文并无一句古人陈辞,而将古琴线型音响的物理形态特征以现代角度进行了全面归纳,明确指出情绪与情感记录的区别,虽然全文极少引用人文角度的古代琴学思想,实则从微观角度解释了古琴文化养性论等文化现象的发生,是用微观解决宏观的精僻一例。

又如《中国音乐现象的美学探索》一文,同样极少引用古人文献,也极少论及古琴,笔者认为该文是近现代古琴学术论文之冠。该文超越了前人的学术眼光,在纯理性的高度上概括分析,对古琴艺术的科学性研究树立了典范。该文没有罗列那些离开音乐实证的玄虚诗化的文人审美话题,更没有用古人语汇去注解古人——那种在古代知识层面和思维方式从内部对古人理论进行注解的常见研究方式实则毫无发明。笔者认为,相关范畴的学术论文无一出其右者。作为一个宏观的理论研究者,作者超越了种种学术话语的历史局限,为古琴艺术真正在现代艺术学中安身立命奠定了学术基础,是琴学从古代学术走向现代学术的里程碑。

在音乐学普遍运用于音乐分析的时代,如果要以现代学术角度对这门古老而特殊的艺术作一次全面的诠释和疏理,就必须解决古琴艺术中那些无法回避的问题,比如琴有拍还是琴无拍的问题,虞山吴派的琴学贡献就解决了这一难题。琴有拍还是琴无拍的问题,笔者认为实际上是古琴是否是音乐的根本问题。答案绝对不可能是古琴不是音乐,然而论证这一问题却异常曲折。在梁启超的《中国近三百年学术史》中,也提到这一问题。在全书最后一章节时提到了杨时百的著作,梁启超对琴学的价值无从判断,他说“琴学是否如徐新田所诋‘不成其为乐’,吾不敢言。若琴学有相当价值,时百之书,亦当不朽矣。”在该书另一节中,梁启超引用了徐新田《雅乐论》“今之琴有声无节,先不成其为乐矣,何论雅俗!”。更早期的清代学者毛奇龄则在《竟山乐录》中说“今之琴多散声,无拍声”。这是清代学者对当时古琴艺术普遍无节拍的一种记录。对这一记录,笔者认为,不管当时的琴乐是无板拍,还是他们听到一种无法捉摸的板拍,板拍问题确实已经影响到了学者对琴学的自信,最终甚至发出了古琴是否还是音乐的疑惑和感慨。可见这一现象并非偶然,且已有三百年的历史,直到今天,仍有“古琴没有节奏”之说在坊间流传,或受诟病,或成为乱弹琴的护身符。因此,清代学者提出的琴有板还是无板的问题,的确是琴学无法解释的问题。面对几千年奉为圣贤之乐的古琴,他们竟捕捉到一个重大的理论漏洞。这个问题的确是一个无法回、必须解决的理论难题。

众所周知,古琴谱用指法音位记谱法记录了音高,但并不记录节奏,因此在减字谱上旋律和节拍并没有明确的介定。如何进行再创作打谱和记谱的问题因此产生。琴家依据他们的学养进行打谱,在节奏上基本依据各自流派的节奏类型进行。优秀的打谱者善于运用与众不同的节拍,如姚丙炎先生等。因此,全面的节奏能力和指法技艺可以说是古琴打谱、记谱以及审美实现的核心。

然而,传统观念中古琴无板或心板之说如何面对现代音乐学?一些优秀的演奏,如张子谦先生的《龙翔操》全曲散板,如何纳入现代音乐学理论体系去证明其合理性?因此,记谱的问题,并不是单一的记谱需求,实则是解释古琴节拍合理性所在的根本性问题!

所以,古琴板拍的有无、如何记录琴的板拍?如何将先验的正确性用经验加以数理分析,从而确认古琴节奏的合理性?这就是古今有关琴是否有板,琴是否是音乐,和打谱应如何运用节拍等等问题的根本所在。

从吴景略先生对节拍的探索开始,到吴文光先生对琴曲节拍研究分析提出采用“变拍速混合节拍”理论记谱,是虞山吴派在古琴“节奏史”发展到一定高度后,在理论上加以解决的重大贡献。

同时,吴文光先生将他对“音的运动”和“运动的音”的理论成果,运用到了具体的打谱和演奏中,可以根据艺术需要将旋律音和装饰音选择性切换,再加上节拍类型和拍速的安排,就在不违背原谱的原则上,在微观层面对琴谱的音乐文本进行解构,并且创造性地重建音乐形象。其结果,在现象上出现了装饰音的旋律化、旋律音的装饰音化,再加上对音的时长和重音位置的选择,呈现了节拍的多样化和复杂化,以满足每一琴曲特殊的艺术性需求。这一点,契合了吴文光先生对古琴记谱问题的理论成就,亦即以变拍速的混合节拍记谱理论。这一理论论证和肯定了古琴艺术在人类音乐节奏发展史上的贡献,这是用科学精神来解析传统所谓心板、跌宕等节奏现象的成果。杨时百是误把所谓的古琴无拍硬性规范成有拍,从而导致了琴乐的程式化。吴氏则是从琴乐的存在中䌷绎出拍速変化的原理,做法和结果也就截然不同!

在古琴文化研究层面,吴文光先生近十几年来又提出了“述作”的古琴历史观。

这实质上是一个文化模式的问题。模式包含了传承模式和艺术特征。吴文光先生提出的“述作”一说,发现并解释了隐藏在古琴发展中多样化现象内在的统一理性,比如传谱再加工,比如流派和打谱。他用“述作”来命名这一文化模式,将古琴的传承、流变、流派、谱本、打谱,到完形转化,把琴乐的旋律和音响形式向其它乐种输出等等现象,从理论源头一以贯之!

值得注意的是,“述作”一词是来自中国固有的文化模式,符合文化背景的同一性。因此,述作观点的提出,是在古琴文化模式的层面,在以“变拍速混合节拍”解释古琴节奏和记谱问题的理论贡献之后,对古琴文化研究的又一理论贡献。其在文化研究方面的价值,并不亚于吴文光先生“述作”作品本身。

第五部分 虞山吴派琴学架构的完整性

最后,我们试将虞山吴派代表人物吴景略、吴文光父子在古琴事业上所从事的各个环节在琴学体系上排列其结构位置。吴氏父子从事古琴艺术的时间叠加接近百年,对两位吴先生的艺术经历的考察,我们发现可分为演奏、打谱、理论、述作四个递进的层面。

吴景略先生在演奏、打谱、教育、推广方面作出了开宗立派的贡献。吴文光先生在演奏、打谱、理论研究上作出了杰出的贡献。吴文光老师并不满足于这些成果,孜孜以求寻求放大古琴艺术价值的形式,走在了时代的前列。十多年前,他把精力放在让古琴艺术精神走出古琴圈子的“完形转换”、“器乐分离”的“述作”编写工作上,把古琴音乐这一代表中国音乐精华的美学形态,以完形转化的形式,保留古琴艺术的音色和节奏特征编写为各种西乐形式,让古琴丰厚的遗产得以向西方音乐形式输出、共享。

这样,虞山吴派对古琴艺术的理论和实践,就形成了一个整体,从微观的音的研究,到指法、音的形态、情感心理记谱、到节拍、拍速,到节奏、旋律,到宏观的打谱和演奏风格,到琴调到美学,再到剥离古琴器乐的古琴音乐新形式探索,形成了完整的架构。

总而言之,虞山吴派两代人物所做的工作,从实践到理论,涵盖了古琴作为一个完整学术体系的各个有机部分,同时回应了现代学术高度的诉求。其成果体现在《七弦琴教材》《虞山吴氏琴谱》《神奇秘谱乐诠》《溪山琴况探赜》等专著以及《论古琴音乐中的情感形象生理记录法》《中国音乐现象的美学探索》等一系列论文中。他们虽然并没有明确提出建立琴学架构,只是在实践上主观地追随着自己作为艺术家和学者个人的兴趣所向。但是他们所涉及的古琴各个层面,显示了一种密切的关联性,具有严密的内在逻辑,其特征在于,在宏观与微观层面都对古琴艺术的复杂现象进行了解析和梳理,提出了理论和描述,并用实践为这一架构提供了实证。这是完全不同于某些凭空臆造,或仅从文字层面抽象研究产生的理论成果。

在以往中西方音乐的冲突下,在当前多元文化的潮流下,既沿着传统前行,又没有固步自封,并走出原来的局限,正是虞山吴派的可贵之处。因此,笔者认为,对于古老而又富有生命力的古琴艺术,无论从中国文化内部去认知,还是面对西方音乐文化的拷问,即在面对人类音乐文化的共性上,虞山吴派都从理论和实践上作出了深度的回答和展示。

(注:转载请注明出处。)