古琴“乐生” 古琴之乐观正视生命杂谈

乐器资源网 yueqiziyuan.com所谓“乐生”,也就是乐观正视生命,这种行为日渐形成中华文化中的一种自觉意识,潜移默化地在诸多文化和行为方式中起作用,强调生命整体的系统性、有机性、联系性、继承性,这一特性逐渐成为中华文化(包括艺术审美文化)的无意识追求,这种带有一定创生意识的追求理念(“生生之德”、“生之为仁”、“达生”、“天地之大德曰生”等)渐渐浸润在中华文化的血脉之中,连同我们的自然生命融为一体,达到了高度整合的地步,一步步走进了我们的血肉、情感与智慧,无形中打上某种宗教般的虔诚信念。

有人认为,中国传统文化中缺乏宗教。这里所谓的“缺乏宗教”,即是指中国传统文化中没有类似于西方那种超自然神力的宗教精神,即认为这种信仰力量始终成为与人类文明程度相伴生的象征,如作为与理性、智性、知性等概念相对立的因素而存在。在此意义上言,中国可能确实没有出自本土的那种西方式“宗教”。但是,中华文化没有西方式宗教,并不意味着缺乏宗教式精神。作为一种信仰的力量,其发源与归宿应该归干一致,这是不言而喻的。人类生活的多样性及其不同文明圈形成了不同的生活与文化样态,不同“宗教”理念及其导引出来的具体科仪规范不尽相同是一种自然现象,但这并不影响不同文明圈的人有着某种共同的生命丰富形式,“宗教”如此,其他任何一种文化方式也同样如此。例如。地球人共有一种“艺术”的抽象概念,至干到底什么是“艺未”却理解不一。因为,“艺术”与“宗教”一样,同属关乎人类精神生命形式的人文行为,它们可以是我们从学理上加以研究的“学科”,但不能以“科学”的眼光观之。正因为如此,人类才强调艺术生化的多元与艺术形式的多样性,它们的多元是与人类精神生命的多元伴生与生俱来的,并与其达到了高度同一。正因为如此,对它们丰富内蕴的层层揭示与次第敞开才给人类带来了一片新生命的再度重构与情感重温。从这个意义上说,同属于人类的“人文学科”是同一的,但各门学科的具体组织形式、外延、内涵有着不同,这并不妨碍人们可以有着趋同共进的理解。人们大可以从人类学、人种学、民族学等方面展开平行比较,但比较的目的、动机与结果一定不能是本着以“自我”为中心。别人有的东西,我们可能有,也可能没有;我们有的,他人也可能有或者没有。别人曾经拥有的,极有可能失去。我们以前没有的,现在或者将来不一定不会拥有;我们和别人共有的可能一致.也可能不完全一致.这都不能强求,应该具体情况具体分析,我们不能以“自我’的眼光和目标来限定他人,更不能以他人的标准来束缚自身。所谓“大同世界”和“一花一世界,一叶一如来”并没有本质上的不同。所谓“和而不同”即圆融意识,这种意识不仅是一种通达的人生观、世界观、宇宙观、历史观,更是一种深潜在人心中的美学精神。

有了如此认识,我们自会理解如下现象。人类在远古时代都曾走过了一个生命自然发展丰富的图腾崇拜时期,而从奠天、敬祖、祭鬼神等多种仪式化表演看,中国当然不乏宗教生成的因子。至于中国自己本土的“宗教”—道教,内蕴丰富,发展过程几经曲折,最终形成一种亦哲学亦宗教的特色。至于佛教,一方面是东传的结果,另一方面又逐渐本土化、中华化了。例如,元僧清琪一首《山居吟》就传出了突破佛教初创和引进中土时“三依一钵,日中一食,树下一宿”戒律的信息。

山厨寂寂断炊烟,冻铂泉声欲雪天。

面辟老僧无定力,又思乞食到人家。

难怪华化的佛教(禅宗)更会,心于那种田园牧歌的中华情调.如宋诗僧显忠《白云庄》一诗所言的那样:

堪爱仙庄近单岑,杖篱时得去游寻。

牛羊数点烟云远,鸡犬一声桑拓深。

高下闲田如布局,东西流水若鸣琴。

更听野老谈农事,忘却人问万种心。

这也就是建于唐代的北京法源寺无量殿一联渴语的真切内涵:

参透声闻,翠竹黄花皆佛性;

破除尘妄,青松白石见禅心。

宗教作为人类文化结构中的精神文化层面,属于意识形态领域,但在历史的特定阶段,却经常被强加上神圣而庄严的政治意义,成为约束和规范乃至组织社会人伦行为的道德律令。从本质上言,宗教有其深刻的文化蕴涵。在中国历史上,常常是儒、道、释三教并称。如果说,儒学更多地体现为中国政治文化代言人的身份,那么,经过中国文化改造之后的佛教wI1相对而言滑向另一极,更多地具有离世而不弃世的宗教气氛,而这一气氛又正好与儒家积极入世的基本精神产生某种文化的呼应,道教则在其中适时起到了文化调节的杠杆作用。下二联虽语涉诙谐,却颇有风韵:

其一《南京燕子矶观音阁一联》

音亦可观,方信聪明无二用;

佛何称士,须知濡释有同源。

其二《常州玄妙观一联》

道有源头,立言、立功、立德;

工无驻足,希贤、希圣、希天。

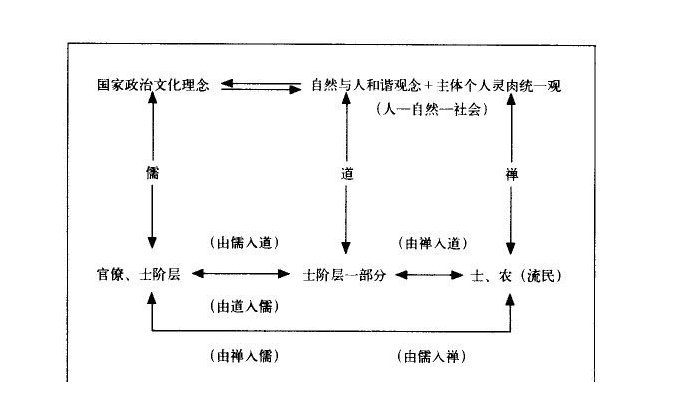

濡学在中国社会中长期以来占据主导地位,成为社会统治阶层的后备力量,构成了影响中国文化的主脉,上可以形成统治国家的方略和理念,下可以成为安世抚民的救世良方。至干圣人们的道德文章、光辉人格更是左右了国人的文化心,并化为内在膜拜的典范,起到一种强大的精神感染作用。在中国历史上,“道”、“释”二教暂时得势的际遇较少。作为濡者阶层的士人一旦失意.即如闲云野鹤般或者入道、或者入释,借以摆脱暂时的内心烦忧,以求得内心的刹那消歇与和谐,希求到一种自然的宁静,从而化解儒家入世文化的“政治情结”.不管“由儒入道”也好,还是“由儒入释”也好,绝非意味着不可以重操!日业,一旦世情突变、仕途明朗,加之已然松懈了身心、“澡雪”了精神的士人们会以一种更为自由、练达的心态重返官场,继续沿着官场文化的轨迹运行。“道”与“释”共同关注的话题是“和谐”。在野不在朝成为它们的共性,这一共性特征使得它们能够较好地把握到个体与社会和主体自身的灵与肉的和谐问题。主流与非主流文化的传播正是依靠“儒”、“道”、“释”去传播的,它们的影响波及到中国文化的方方面面。从主流文化—儒学的影响来看,尤其如此。见下图:

“儒学”非宗教,正是由干它具有强烈人世精神和深厚的人文主义传统,其肇始于中国先秦时期的实践理性精神在中国占据主导地位的文化影响之大、时间之久是其他任何一种文化类型所难以望其项背的。所以中国才不至干像其他国家和民族那样有过由宗教全面统治的时代,也从未发生过宗教战争。《论语·先进章》记载了孔子这样一段话:

季路问事鬼神。子曰:“未能事人,禹能事鬼?”

敢问死。曰:“未知生,禹知死?”

这对话明确无误地展示了一个人文主义者的自白,它向我们传达了“乐生”的重要信息,强调了现世的人应执著于生的现实性、世间性主张。孔子罕言“性与天道”而注重人事,他敬鬼神而远之的思想看似是非宗教的,甚至是反宗教的,但他实际上是将传统遗留下来的“天”的概念与之加以置换.所以,孔子是一面“敬鬼神而远之”;一面又高谈君子“畏天道”、“畏大人、畏圣人之言”。而“天”却一直是政治思想和人伦道德的本原。所谓“奉天承运”、“夭命之谓性”等,均说明“天”、“天命”、“天道”是儒学的最高范畴。这种思想线索构成了儒家文化表面上以现世的“人”为核心,实oiJ以潜在的“人格神”为旗帜的人文主义“宗教”传统。这一传统在汉代儒家正统的继承者那里得到了发扬光大。

汉代大儒蓝仲舒对此作了一些新的阐释,他提出了“道之大原出于天,天不变,道亦不变”的思想,进一步把“天”人格化,而 “人”则神化了,其“天人感应”的理论更进一步地把儒家文化的“天”宗教化。这“天”包纳世间一切,举凡政治制度、伦理纲常,莫不归因于“天道”.所谓“王者法天意”,“人受命干天”,“王道之三纲,可求干天”等,“天道”与“人文”合二为一,遵“天”法“道”,遂堂而皇之地成为历代皇权社穆时时祭起的法宝。

中国传统儒学与西来佛学相互鼓荡,产生了中国封建社会后期的文化正宗—宋明理学。宋明理学(包括其后的心学)将儒、道、佛的许多思想都内化了,进而使这一学说涂染上更多的宗教色彩。其最高范畴“天理”、“天道”、“本心”、“良知”等概念均在思想来源上吸取了隋唐时期佛教的“佛性”论,使得该时期的儒学之讲求“心性义理”之学仿佛成了儒学的佛性论。

从个人修养而论,儒家文化把道德人伦归结为“天”,因此个人的一切道德修为,均是为厂发潜先赋的“善性”、“善端”。孔子的“吾日三省吾身”、孟子的“反身而诚,乐莫大焉”、《中庸》的“反求诸身”和李翱的“复性”论,都集中体现在“慎独”的道德修为理论中。经过宋明理学的继承与改进,这一“修心养性”的方法也日趋转向禅宗式的“明心见性”。通日参省,“主静”、“居敬”、“半日读书,半日坐禅”达到“豁然贯通”(朱熹语),“多类扬眉瞬目之机”(陆九渊语)、“本体工夫,一悟尽透”(王船山语)。他们称这种“理学”为“儒表佛里”,或称心学为“阳懦阴释”的举动使得没有人怀疑儒学已经佛学化了。明清之际的思想家顾炎武说过一句话,“今日之所谓理学,禅学也。”晚清文化大师梁启超亦认为理学是“儒表佛里’。正由于儒家文化用“人文主义”精神去置换“天道”的宗教精神.从外在方面给中国社会提供了一种至高无上的工具,即以权威规范去维持纲常秩序,视“君君、臣臣、父父、子子”为不可移易的道德律令。在宋明理学那里最后甚至发展到“存天理,灭人欲”的荒诞地步。由此可以发现宋明理学之所以走到极端、盛极而衰实属必然。一方面,重“人文’意义始终是儒学文化主流,儒教并非严格意义上的宗教,儒学也向以“中正平和”为标尺,因此未明理学在儒学宗教化这一方面走得太烈,消解一r懦学文化的人文意义,也必将带来新的人文启蒙;另一方面,孔子倡导的儒学文化更主要的是提倡“从心所欲,不逾矩”的“发乎情,止乎礼义”的中正和谐说。这一点唤起了不同文化营垒的共鸣,如楼康的《琴赋》就抒发了由“道”向“中正平和”的转向,他说:

余少好音声,长而玩之。以为物有盏衰,而此无变;滋

味有厌,而此不倦。可以导养神气,宣和情志,处穷独而

不闷者,莫近于音声也。是故复之而不足,则吟泳以肆志;

吟泳之不足,则寄言以广意。然八音之器,歌舜之象,历

世才士。并为之斌。颂其体制,风流英不相袭;称其材干,

则以危苦为上;吠其声音,则以悲哀为_主;美其感化,则

以垂涕为贵。丽则丽夹,然未尽其理也。推其所由,似元

不解音声;览其旨趣,亦未达礼乐之情也。众器之中。琴

德最优。

又如,楼康在《声无哀乐论》中答“秦客问”时其中一段话:

主人应之曰:“……和心足于内,和气见于外,故歌以

叙志,开以室情,然后丈之以采章,照之以风推,播之以

八音,感之以太和,早其神气,养而就之,迎玲睛性,致

而明之,使心与理相顺.气与声相应.合乎会通,以济其

美。故凯乐之情见于金石,含弘光大显于音声也。若此以

往,..l万国同风,芳荣济茂,敌如秋兰。不期而信,不谋

而成,穆然相爱,扰舒娜布珠,灿炳可观也。大道之隆英

盛于兹,太平之业英显于此,故曰‘移风易俗。英善于乐’。

然乐之为体以心为主,故‘无声之乐民之父母’也。至八

音会谐,人之所,悦,亦总谓之乐,然风俗移易本不在此

也……”

关干这一点,明僧梵琦在《琴峡》一诗中亦有所影射:

目送归鸿手五弦,祛康合向此中仙。

水如玉指弹秋月,星作金徽散晓天。

尽洗伊凉方可听,不名韶漫若为传。

君王爱英觅襄曲,艳释娇歌失自然。

由此可见,秘康貌徽“非汤武,而薄周孔’,实际上在他心中更为强调的:是从个体身心和t皆出发来唤起个体内在的情感愉悦和道德律令。追求内心与外在事功之问的平衡。这样,内在的精神满足与外在的类似宗教式的羁勒规范就无形中维持了“小我”与“大我”的统一稳定,而贯穿其中的中心线索即“修身一齐家一治国一平天下”这一主线。无怪乎,儒家文化历来被封建王朝奉为经典和“正朔”,孔子也被崇奉为中国传统文化的至圣先师和“素王”。从个体的情感满足与人文精神之间关系着眼,方东美先生的分析甚为精当。他说:

有关中国艺术的人文主义精神,诚如Leon盯d0血VinCi

与Rubens所说,人,作为创造主体,既是“生命创造的中

心,足以臻入壮美意境”,也能纬延奔进,“直指天地之心”。

所以从个体来看,艺术家一直在追求壮美,从宇宙来看,则

其内心深感与宇宙生命脉动相连,所以合而言之,他才能

酣然饱餐生命的喜悦、悦然休悟万物与我为一,盘然与自

然生机同流,进而奋然振作人心.迈向壮美,凡此种种,正

是中国艺术炜延不尽之大用。

在中国文化中,人文主义的精神渗透有真力弥漫的自然主义与超拔的理想主义,这二者的结合,可以带给个体充盈的情感满足与摆脱功利性烦忧的朗然心境。如史传著名的孔子“吾与点也”之论,即是如此。

……点,尔何如?鼓忍希,铿尔,舍忍而作。衬曰:“异

乎三子者之撰。”子曰:“何伤乎?亦各言其志也。”曰:“基

春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风

乎译零,咏而归。”夫子嘴然叹曰:“吾与点也。”

曾点所描绘的人生理想迥然不同于子路、冉有和公西华等,在孔子眼里只有审美的人生境界才是至高无上的家国一体的理想之境。朱熹对于孔子“吾与点也”赞叹有加,他说:

曾点之学,盖有以见夫人欲尽处,天理流行.随处充

满,无少欠阅。故其动静之际,从容如此,而其言志,则

又不过即其所居之位,乐其日用之常,初无舍己为人之意。

而其胸次悠然,直与天地万物,上下同流,各得其所之妙,

隐然自见于言外。视三子之规规于事未之末者,其气象不

伴失。故夫子叹息而深许之。

除此而外,孔子尚谆谆教导他的儿子说“不学诗,无以言”,而应该“志于道,据干德,依于仁,游干艺”,将“道”、“德”、“仁”的理想放在“艺”中去尽情显现人的真如本性,于“游”中见真性情、真面目。

不仅儒家文化传达出一种强烈的“乐生”气息,道家和禅宗文化同样传输了这种积极的人生态度。而这一态度的确立为华夏艺术的进一步发展无形中起到了“生命’本体的美学奠基作用。从华夏艺术创作及其理论形态看,无一不充满了浓厚的生命节奏和现世的人文情怀,而这种精神建构的基础又源干中华民族早期的宇宙生成论。具体来说,它与元气论、阴阳五行说及其臻成系统的“天人合一”有密切关系。元气说带来了“气韵”与“意境”,而阴阳五行说则带来了“味”的观念与“和谐”.可以说,在“乐生”的基础上,形成了华夏艺术的精神线索,即“飞动”的生命情韵及其涵咏范畴—滋味、气韵和意境.如果说,“滋味”是第一层级的,那么“气韵”是第二层级,“意境”贝11是第三层级的概念,它走向了生命本真的求索—“道”。如果说,“滋味”更多与早期文化相关,具有某种生理性科学依据的话,那么,“气韵”和“意境”则是精神性的涵咏.如果说,“滋味”尚处于感知的门户而通向后续阶段,那么,“气韵’贝lJ包容了艺术这一自足体的全部,通体元气流荡,感会无方,“意境”则由此通向了“象外”之境。(来源兜艺社古琴频道)

正是这种不断相续而衍生的“精神性”特征,使得华夏艺术有了统一的精神标尺和创化的范式,也即是哲性画家石涛所说的:“无法之法乃为至法。”这一“乐生”的生命情调,表现在艺术之中,不论是写实还是写意,都是相通的。正因为生命的生生不息和跃迁不居的动感特征才使得人文中国的艺术传统在宋元以后逐渐走向了意态的畅叙与传达,虽然造成这一现象尚有其他多种原因,但不能脱离这一基本精神。中国绘画史上曾多有推崇写生功夫的锤炼和“观察”细致入微的佳话,无不说明了中国传统文化中“乐生’意识对艺术创作的影响,诚如宗白华先生所言,“所以写实、传神、造境,在中国艺术上是一线贯串的,不必分析出什么写实主义、形式主义、理想主义来”。因此,我们也才能彻悟为何古代书画家笔下无论是写实还是写意,都无不传达出浓烈的生命情感,因为他们不仅描写了、表现了生命,同样也在创造和感会着生命。正因为此,诸多神话和传说中的“画龙点睛”(顾恺之)、兴云作雨(张僧薪)、画马坐骑(韩斡)、画鱼跃逝(李思训)、画鹰驱雀(张僧惑)、刺像心痛(顾恺之)、钟馗抉睛(吴道子)、孔雀左举(赵信)……都无一不张扬着生命情绪。通过通透生理法则而直抵生命结构的有机韵律,这种本写实而张意的无意识流落,表现出一种对生的眷恋和艺术与生命同一的认知。如果说,西方艺术是以画面的写实观赏去体会生命的机能,那么,中国艺术那不拘形式的造化手段已经同生命达到了高度同构。在这一点上,现代西方“格式塔”心理学美学,为我们提供了某种参考价值。(来源兜艺社古琴频道)

格式塔心理学美学是在格式塔心理学基础上发展起来的。格式塔心理学又译“完形心理学”(“格式塔”是德文Gestait的音译,意即“形”、“完形,),该学派着重于知觉完形的研究。而“知觉完形”即表述为“异质同构”论。格式塔心理学美学用异质同构论来解释人类审美经验的形成。按照该理论,外部事物、艺术式样、人的知觉(尤其是视知觉)、组织活动(主要在大脑皮层中进行)以及内在情感之间,存在着根本性的统一。它们都是力的作用模式,而一旦这几个领域的力的作用模式达到结构上的一致时(异质同构).就有可能激起审美经验。而审美快感是由于艺术作品(或其他审美对象)的力的结构与审美主体情感结构的一致而产生的,这就是格式塔心理学美学所谓精神现象和物质现象异质同构(亦称“同形同构”)的关系。格式塔心理学的代表人物阿恩海姆主要以视觉艺术作为分析对象,其主要观点后来成为该学派的中心论点。在他看来,物理世界、生理活动和心理活动,本质上都是力的作用。他说:

……我们必须认识到,那推劝我们自己的情感活动的

力,与那些作用于整个宇宙的普遍的力,实际上是同一种

力。只有这样去看问题,我们可能才意识到自身在整个宇

宙中的地位,以及这个整休的内在统一。

阿恩海姆认为这种“力”的作用普遍反映在艺术创作和欣赏活动中.在他看来,表面上不同的自然事物各有其形状和色彩,不同的艺术品各有其形式。实际上,“这些白然物的形状,往往是物理力作用之后留下的痕迹。正是物理力的运动、扩张、收缩或成长等活动,才把自然物的形状创造出来。大海波浪所具有的那种富有运动感的曲线.是由于海水的上涨力受到海水本身的重力的反作用之后才弯曲过来;……凸状的云朵和起伏的111峦……树干、树枝、树叶和花朵的那些弯曲的、盘旋的或隆起的形状,同样也保持和复现了一种生长力的运动”。艺术家的创造同样如此,当画家们试图描画(写)出那些犬牙交错的绝壁悬崖和盘根错节的虫L曲树根等充满力量的对象时,他(她)在运笔之前即先要唤起一种力量感受。在真正运笔作画时,就将这股力量带入全身、化人笔端,并随之输送到“手中之竹”中。有趣的是,阿思海姆对所谓书法似乎也有独到见解.他曾说过书法是心理力的活的图解这句话。细究起来,艺术创作如此,其接受亦然。既然世间一切事物均可以归结为“力的图式”,那么对它们的观看就不仅仅是视觉中的形状、色彩、空间或点与线的运动,一个有审美知觉能力的人很有可能透过这些表象的东西,直窥本心,感受到其中那活生生的力的作用,感会到某种“活力”、“生命”、‘运动”和“动态平衡’等性质。这些性质不是联想作用,也并柞来自想像和推理,而是一种通过“异质同构”而直接感知的传导造成的。进而,这特定的“活力”或“生命”、“运动”等又会进一步同人类社会生活中的某类事件或人类心灵深处的某些思想感情联系起来,产生某种情感上的反应。因为人的“内在情感”,从本质上来说,也是一种“力”的表现形态,只不过不发干外,而蓄积于内罢了。以“悲哀”这一情感表现为例,表现动作与悲哀时的心理活动是一致的,因为一个心情十分悲哀的人,其心理过程也是十分缓慢的,所以他的一切思想和追求都是软弱无力的,既缺乏能量,又缺乏决心,他的一切活动看上去也都好像是由外力控制着。这一点,我们中国古代画论中也早就有过类似的论述。如“喜气写兰,怒气画竹”等。因此,我们不仅能够在舞蹈演员的动作上见到悲哀,同样可以在迎风摇曳的杨柳枝条上看到悲哀,还可以在书法家的线条中见到悲哀。总之,不管我们认识如何,任何事物只要其“力的图式”在结构上与人类情感中力的作用达到一致,就可以认为它是这一主体情感的表现,不管是色彩、文字还是音响。即使那些看似没有生命意识的事物,例如陡峭的岩石、垂柳、落日余晖、墙上的斑纹、裂隙、飘零的落叶、一汪清泉、一涨清溪,抑或一条不经意绘就的抽象线条以及一片色彩等等都无不和人体具有同样的表现性。格式塔心理学美学从普通的感知中找到了审美感知的根源。他从静态的形象中找到了运动的生命感,对审美经验中某些要害作了科学而符合实际的揭示,触及到艺术创作和艺术接受的实质。但由于它更多地注意到物的结构问题,而没能从审美主体这一角度出发,缺乏专门分析人类审美心理的要素,而显得不十分全面。殊不知,在人类的审美知觉中,社会性的因素也同样在起作用,它是融和了理性、历史和文化精神在内的更高级、更复杂、更集中的感性直观活动,这就是审美经验。

我们在此并非简单地利用西方艺术理论来说解中国传统艺术,只是借其心理学的法则以管窥蕴蓄在华夏艺术传统中的生命感和灵动性。因为,在某种意义上来说,中国艺术家的创作有时正是借助其天机的偶发达到与生命本体的合拍。如李日华在《六硕斋笔记》中所说的那样:“·,·…是以境地愈稳,生趣愈流,多不致逼塞。寡不致浊移,淡不致荒幻。是日灵空,日空妙。以其显现出没,全得造化真迹耳。向令叶叶而雕琢之,物物而形肖之,与碟工采匠争能,何贵画乎?”这种求意之浑融而体悟生命体量的心会正是中国艺术创作的真谛,也正是杜甫在《夜听许十一诵诗爱而有作》中“精微穿溟滓,飞动摧霹雳”所传达的真意。宗老白华先生对杜甫这两句诗分析得颇为佳妙:

前句是写沉冥中的探索,透进造化的精微的机绒,后

句是指看大气盘旋的创造,具象而成飞译。深沉的静照是

飞动的活力的源泉。反过来说,也只有活跃的具体的生命

的开姿、音乐的韵律、艺术的形象,才能使静照中的“道”

具象化、肉身化。

正是由于有了“乐生”的精神意味,我们的作品才映射出生命的光华,传达出一种不断飞升的艺术精神,人们才可以在梅、兰、竹、菊、松、石上观照出自我的缩影。一句话,正是有了重视生命的意识,中国艺术创造之不朽才真正表达了一种生命的本质,从而与“天人合一”所表现的观念达到了谐和与同一。